В малом возрасте...

В малом возрасте, когда мир казался красочным и непредсказуемым, мы жили в новой просторной квартире, на самом краю Земли. Позади нашей панельной пятиэтажки за пустырём тянулась дорога, ходить за которую, мама не позволяла. Отсюда и «край Земли».

— По ту сторону дороги гаражи и болото. Туда нельзя. — предостерегала нас мама, меня и сестру. И мы слушали и вдохновлялись исходившей от гаражей угрозой. Нам казалось, что взрослые прячут там что-то сверхценное, что-то такое, что делает их над нами старшими.

Мы долго не решались пересекать дорогу запретов матери...

В детстве все тебя постоянно обманывают. Уверяют в том, что ты обязательно должен сделаться врачом или космонавтом. Тебе говорят, что жизнь светла и прекрасна. Тебе говорят: «Верь! Родителям надо верить!» И ты веришь. А потом вдруг понимаешь, что родители хотят тебя обмануть, и так будет не только в детстве.

Потом мы часто бегали за дорогу резать пиявок «за то, что они противные и сосут кровь.»

Из наших окон можно было различить две толстые трубы, обитые ржавым железом. Это были трубы ТЭЦ-2. Они подпирали собой небесные своды, как колоссы древней цивилизации. Всё время мы мечтали добраться до них и выяснить, наконец, насколько они велики. Казалось для этого нужно проехать тысячи километров, переплыть сотни рек, преодолеть десяток возвышенностей.

Объятые синими неровностями горизонта, вдали расползались сорными травами брошенные поля, а справа высилось недостроенное здание тюрьмы. По переднему же краю поля, за дорогой, вставало некое подобие тайги; густая лужа, тогда казавшаяся нам морем«; да песчаная насыпь, подобная горному перевалу. Отсюда начинался наш воображаемый, детский мир — мир, который мы почему-то назвали военным лагерем...

Уже тогда, чувствуя несоответствие между тем, что говорилось родителями и тем, что происходило в жизни, мы готовились к войне, ведь нам предстояло отстаивать своё право на детство. Всем нам — детям пригорода, солдатам невинности. И пусть ни один из тех, кто сражался в нашем полку, не предал нас и умирал в самое разное время, разрешённое для игр, все мы были обречены. Мы гибли для детства, когда командуя вымышленным полком, выступали в поход, пересекая тайгу из пяти осинок, и когда вооружённые саблями прутьев секли одуванчиковый батальон.

Пока ты маленький, всякий над тобой словно бог, любой тебя выше и свободнее. Тебя всё время ставят между условиями и запретами. Так рождается внутренний протест, желание «сделать иначе». В малом возрасте кажется, что мир взрослых устроен неправильно, что их дела уродуют жизнь, и что это можно поправить. Должно быть поэтому из всех мальчишеских игр по-настоящему мы любили только войну, и стреляли из палки по людям, и если рисовали, то рисовали тоже что-нибудь этакое.

Помню щедро напоенный солнцем июльский день. Мне стукнуло лет семнадцать, я стою на балконе, курю тайком. Во дворе как всегда забулдыги, старухи и детвора, с дороги летит пыль, изредка доносятся сигналы или свист тормозов, но в общем всё тихо и скучно. И вот — точно с неба — грудной женский голос, и — сразу — готовый ответ; новый приказ и опять детский возглас...

— Аня! Обедать!

— Ма-ам, я попозже!

— Аня, домо-ой!

— Мамочка, ну можно я ещё капельку поиграю?!

— Ты не поняла меня что ли!

— Н-н-ну!

Спустя минуту мамочка выбегает во двор. Гусеничное тело её облеплено алым фартуком. Говоря, она ударяет по слогам, как по клавишам фортепьяно:

— Если ты, тварь такая, не будешь меня слушать, я тебе голову отверну-у. Быстро домой!

Девочке стыдно за то, что посторонние видят минуту, когда мама её не любит, поэтому она не плачет, а только прижимает к груди дешёвую куклу.

Но проходит полчаса и она снова в песочнице, и снова увлечена игрой:

— Опять ты балуешься. — сопит, старательно отсоединяя от туловища, расписанную фломастером, кукольную голову.

И это оно — неприятие. Неприятие мира взрослых, созревающее на радостях ранних лет. Чаще оно остаётся незамеченным, рассеивается в мелочах, прячется в самой рутине. Мы рождаемся по заранее утверждённому и подписанному плану; каждому из нас вешают бирку на руку, на каждом ставят штамп и всех внедряют в систему. И вот уже ты в стае, ты принимаешь её законы и делаешь то, что должен делать, чтобы существовать. Ты живёшь обыкновенную жизнь, вращаешь какие-то ненавистные жернова в непонятном и неприятном тебе механизме. Вначале ясли и детсад, следом школа и институт, работа, семья и смерть. Всё время тебя старательно умаляют. В любое время дня или ночи, на работе или на отдыхе ты должен помнить — ты ничтожество, случайный сперматозоид. Все твои желания, мечты, чувства и помыслы — побочный эффект, тогда как целью и смыслом может быть лишь служение. Кому? О! Их великое множество... Сотни, сотни идолов.

С годами ты и сам перестаёшь помнить, какой жизни ты желал для себя. Да и желал ли чего-то, уже неясно. А ведь в ранние-то, волшебные годы столько желаний!..

Я хорошо помню, как по весне, когда лёгкие, реденькие облака скользили над волнующей лесной далью, а в воздухе сильно пахло землёй, кое-где выглянувшей из-под снега, мы с сестрой искали у подъезда горелые спички. Спичка должна была сымитировать лодочку. Отыскав спичку, мы бежали к запретной дороге, вдоль которой, то обнаруживаясь, то прячась под хрупким ледяным наростом, неслись грязные ручьи...

Когда же короткий, мартовский день угасал, когда больное красное солнце остывало, и нас скрадывало тенями пятиэтажек, самым заветным нашим желанием было желание, чтобы день не кончался. Но день кончался, хотя мы и отдаляли как могли наступление ночи. Мы взрослели и желания наши становились всё приземлённее, всё глупее. Было время, когда больше всего на свете мне хотелось велосипед. Затем хотелось хорошо учиться. Позже захотелось вина, женщин. И потом уже ничего не хотелось так сильно, как прежде. Теперь иногда, когда уродливый быт становится вовсе невмоготу, хочется возвратиться назад — в детство. В такие минуты «маленький солдат», сидящий внутри каждого из нас, убеждает, говоря:

— Счастье было только тогда, в малом возрасте... Ходи по Земле, ещё хоть целое тысячелетие, подобного уже не познать, не ощутить. Так что вроде и жить теперь как-то бессмысленно.

И ответить нечего и ты затыкаешь свой внутренний голос чем придётся...

Не вдруг, постепенно, появляется усталость от происходящего, всё выглядит привычным, понятным, бессодержательным. Любовь кажется пошлостью, счастье — ложью, детство — вымыслом. Сперва ты расстраиваешься по этому поводу, и в который раз за маленькую жизнь чувствуешь себя обманутым, затем тебе становятся утомительны и эти мысли, и вот уже самая усталость растворяется в безликой пустоте существования...

Однажды мать нашла мне путёвку в профилакторий. Мне было пять лет. Предполагалось, я проживу там около двух недель, и за это время моим душе и телу представится какой-то «отдых». Так говорили взрослые и всегда на этом слове их глаза щурились, а рот вытягивался. Это ли не обман? Меня ведь собирались впервые надолго отделить от матери.

Прижимаясь к матери, я стоял в холле и никак не решался выпустить её ладонь. Она уговаривала меня, повторяла что я уже взрослый, а я чувствовал себя преданным. Мрачно выкрашенные стены корпуса, по которому как призраки двигались белые халаты, совсем не внушали доверия. Запахи и звуки, проникая в голову, заставляли отказываться от прежних обещаний быть послушным и от игрушек, подаренных точно в оправдание.

Чьи-то холодные руки насильно увели меня наверх, и я всё рвался назад, и никак не мог понять для себя, неужели всерьёз предан я собственной матерью?

На вечерних прогулках всегда показывали, как волнуется море, и какие странные выходят позы у малышей. Мои фигуры не замечали и я переставал играть. Я чувствовал себя ненужным и прятался за верандой, где никого не было. Над сплошным деревянным забором склонялись фиолетовые фонари. И казалось, что на снегу в их мертвенных лучах искрятся самоцветные камни. Я брал снег в горсти и, разглядывая, садился в сугробе под дощатым истуканом. Мечталось согреть дыханием замёрзшие в ледяных варежках пальцы. Я думал о том, почему «мама оставила меня», и о том, что «наверное, я здесь и умру» и ещё о разном. А когда за забором потрескивал наст под ногами прохожих, я вскакивал, и тихо, очень тихо, так чтобы не услышали воспитатели, звал,

— Мама-а-а... Мама-а-а...

С улицы никогда не отвечали, и оттого каждый раз я готов был заплакать...

Затем я пошёл в школу, а летом стал ездить в оздоровительные лагеря больше похожие на приюты... Пресловутый «отдых».

В институт я не поступил, и из техникума ушёл своевольно и без сожалений, потому что не знал, для чего всё это нужно. То, что в школе распаляло мою фантазию, к двадцати годам совершенно перестало меня интересовать. Женщин я боялся, со сверстниками говорил мало... Любимые одно время стихи я тоже довольно быстро забросил. Проводя большую часть дня на грязных работах, вечерами я самозабвенно укутывался в себе, и размышлял...

— Для чего же я существую? — сосредоточенно спрашивал я замкнутый во мне голос.

— Чтобы радоваться жизни — отзывалось в голове.

— Но я не чувствую её прелестей с некоторых пор. Кажется, счастье моё прожито заодно с детством. Чистоты в чувствах человеческих я не вижу, в бога не верю. В чём же искать мне счастья и успокоения?

И так долго молчало нутро моё, не находя ответа на этот вопрос, что вся прожитая, настоящая и будущая жизнь стала казаться случайной, бессмысленной. Тёмную, льстивую скорбь приютило моё сердце, и, желая избавиться от неё, я увлёкся женщиной со странным именем — Алкоголь.

Встречаясь с ней в гостях и в кафешках, я никогда не мог досыта напиться жгучей синевой её глаз. С ней всегда было мрачно и весело. Она не скрывала, что продажна и порочна, и уважая в ней эту откровенность, я не устраивал занудных ревностей, когда просыпался один с разоренными карманами в чужих заплёванных комнатах. Шагая в следующий притон, я знал, что увижу её там, клеящейся к какой-нибудь беседе.

Эта шлюха многих, сохших по ней, рано или поздно толкала под поезд. Она подбирала таких как я, укрытых в себе, несогласных привыкать, и утешала их, и унижала их, и вновь затем готова была жалеть, доводя до безумия или до гибели. Посреди шума нескончаемых застолий, она любила шептать мне о том как я умён и прекрасен среди этих свиней, и о том, что я обязательно удостоюсь счастья, нужно лишь подождать «ещё капельку».

Изменённая ею, вымоченная реальность клонировала детские чувства: если это было веселье, то безудержное, сумасводящее, если плач, то беззащитный, выстраданный, если гнев, то безоглядный, если раскаяние, то душевное. Долгое время я упивался ожившими чувствами, пока не осознал, что нахожусь у них в плену, словно бы на пути к заветному, я соблазнился прелестью миража, свернул в бездорожье и опутанный дурманными травами, потерял способность двигаться. Подумалось: «Неужели ни на что большее я не способен?»

Тогда у меня едва хватило воли, чтобы затянуть петлю на бутылочном горле своей спутницы.

После пережитого я сам себе опротивел, и мой внутренний голос смог внушить мне, что отыщется смысл бытия, любовь и радость в простой размеренной обывательской жизни. Надо только шагнуть в неё. Я рискнул, и стал тем, кого не терпел с ребячества. То есть никем. Я притворился мужем глупой, покладистой девушки с сыном, к тому лету уже три года тянувшим её за руку в бедность.

Отныне меня будили ровно в 6:30 и в первые пять минут я шагал в ванную, где ответственно чистил рот, чтобы днём не высказываться не популярно. Потом я завтракал и шёл на завод.

Я работал у станка. Поминутно мне нужно было всовывать и убирать заготовки, это было просто, до отвратительного просто. Часто мне хотелось чего-то невероятного. Мне всё хотелось, чтоб корабль станины вдруг без всяких причин выломал бы концевик, снёс ограничители и упал на пол, или чтоб автомат, разливающий кофе, перестал действовать, а наладчикам, приехавшим его чинить, не открыл бы своего корпуса. Сменившись, я выходил в город, и подолгу ждал свой маршрут, и долго до ночи добирался домой, и ночь тоже проводил в маске, в маске «порядочного семьянина». Так шли недели и месяцы: просыпаясь, я часто думал о том, что день сегодняшний должен быть ещё хуже вчерашнего, а лжи завтрашнего дня я не вынесу вовсе.

Впрочем, сперва всё это не выглядело таким уж самодурством или самообманом. На пару недель я даже заинтересовался своим спектаклем. Жена уважала меня, её ребёнок постепенно привязывался ко мне, за работу мне платили бумагой...

Разумеется, затея эта не могла длиться слишком долго. Однажды, всё, что я подавлял в себе, проявило себя с упятерённой силой, так что я до колик возненавидел все очереди и формуляры, должности и логотипы, призывы патриотов, шутки начальников, презервативы и всё с этим схожее, всё то, что обезличивало и навязывалось...

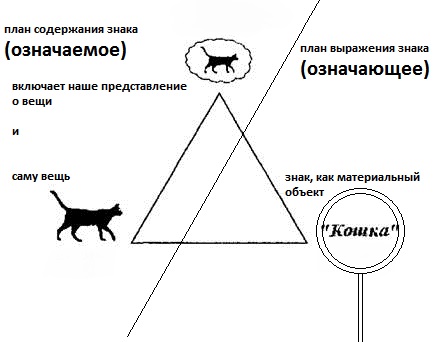

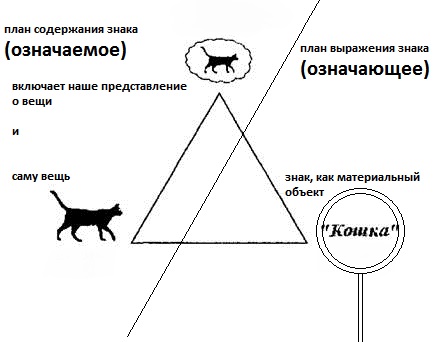

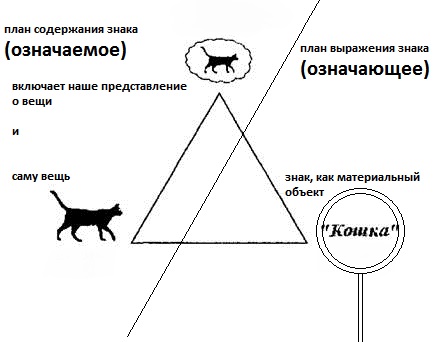

Странно, что за эти несколько месяцев я почти разучился быть самостоятельным. Как будто меня намеренно кормили готовыми идеями, кормили лишь для того, чтобы я перестал думать. На заводе за меня думало начальство и программное управление; дома — интернет и телевидение; в транспорте, над головой звучали чьи-то шаблонные размышления в виде песен или болтовни радиоведущих, и даже глядя за окно нельзя было сосредоточиться, поскольку всё там мешалось в страшное рагу из вывесок на бутиках и супермаркетах, из салонов красоты и соляриев, из светящихся рекламных щитов с одеждой, техникой, пляжами в тропиках, автомобилями различных марок, цветов, годов схода с конвейера, стоимостей и ещё из долгого ряда случайных, создающих неразбериху знаков.

Спустя три месяца я решил уйти отовсюду, из семьи, с работы, от людей. Я снял квартиру и начал жить заново.

-

"укутывался в себе"... да вообще много поэтичного

только так безысходно... кто-то вживается в роли и срастается с масками, полагает жизнь свою счастливой, как велели

а кому-то хорошая душевная оптика не позволяет... отбываем репризу, штош

2 -

У вас где-то новый текст. Вчера мельком углядел, щас прочитаем)

1 -

Поддерживаю главгера. Выдавить из себя раба нахер. Довольствоваться тем что есть, жрать меньше, гулять больше. От работы кони дохнут. Трудиться надо только на себя и для себя, тогда появится возможность помогать тем, кто сердцу мил. Анархия - мать порядка. Свободу Леонарду Пелтиеру!

1 -

-

Здорово очень. "Тайга из пяти осинок" как суть маленького детского восприятия огромного мира. Украду цитатку, буду использовать в общении и притворяться умным.

3 -

-

"Я снял квартиру и начал жить заново" - так и надо. И чем раньше это происходит, тем лучше.

1 -

Мы о тексте говорим?)) Предпоследний абзац. Он уехал в пустыню? В другой город, где всего этого нет? У него вообще ничего, и работы тоже. И где здесь уход? Детский каприз только. Кардинально имхо веревка)) протест против системы. А вот так "надоело, бросил" - не протест, а просто незрелая личность. Ровно то самое будет в другом месте

1 -

-

Телефон на сохранение мне перед расслаблением, пожалуйста)) а перед этим список расслаблений напишите. Не здесь, конечно же

1 -