Двутавр

Вы интересовались когда-нибудь живописью Ван Гога? Нет, я не о цене говорю. У него есть такая работа — «Ночная терраса кафе». Так вот, недавно я был там. Стоял у дверей крохотного заведения на Мойке, смотрел на звёзды, и звёзды казались огромными. И всё было как у него: окна домов источали в темноту ту же патоку, и прохожих почти что не было, и я, захмелев, тоже не различал лиц на террасе. Я стоял как мольберт, и не мог, не хотел шевелиться, и за мной стоял сам Винсент Ван Гог. Правда я сжульничал: мне пришлось заткнуть уши, чтобы исключить шумы с соседних улиц, ведь на картине ночь тихая...

Я пью пятый или шестой день, не помню. Зачем? Так, от бледности бытия. Наверно, это наследственное... в смысле — культурное наследие обязывает. В нашей среде всякий злоупотребляет, а гений даже и за двоих. Для вдохновения, так сказать. Ну, Поллок — известное дело, Модильяни, Саврасов.

Я тоже художник. По крайней мере считал себя им до недавнего времени. Шизов. Может слышали? Нет? Всё равно... Неделю назад я бы сказал, что я довольно известный жанрист. Мастером бы не назвался, но и к дилетантам себя не причислил бы. Ляпнул бы между делом, что на групповой выставке «Нева — 97» мои работы были удостоены главного приза, и что председательницей жюри тогда была сама Марианна Аппель. Да, так всё и было бы неделю назад...

Вечером, девятнадцатого, ко мне зашёл Льдов. (Невообразимый талант! Вы бы видели его «Голубую вилку»!) Открываю дверь, он на звонке висит. Ну, выпивши конечно! «Благоденствуешь тут, — бормочет, — а Левитан нищенствовал! Куинджи чаю не пил! Помянем стариков?» Я пустил его.

У меня комната в общаге, на Лабораторной улице. Здесь сплю, и здесь же пишу свои механизмы. Механизмы — любимая тема моих рисунков. Часовые, замковые, кривошипно-шатунный механизм паровоза, спусковые механизмы ружей, револьверов. Нет ничего, что было бы прекраснее претворённой механики. Безвкусица? Дурость? Да, слышал. Мне часто так говорят. Иным трудно понять, в чём прелесть колёсиков, цепей, шестерёнок. У меня же на этот счёт целая философия.

Так вот, бросил он своё пальтишко на стол, вынул из рукава бутылку «Подковы», баночку шпрот и спрашивает:

— О чём сегодня тоскует кисть гения?

— Сегодня каналы, на продажу — говорю, — У тебя как?

— Ответ неверный! Кисть гения сегодня тоскует по стопочкам...

— А! — спохватился я, и кинулся доставать стопочки.

Открыли шпроты, налили, чокнулись. Он и говорит:

— Каналы, значит... Давай, за каналы! — и выпил. Я за ним. Пожевал он шпрот, посмотрел на меня искоса так, вроде — со злостью, и говорит:

— Слушай, Шиза! Тут есть одна дама, галерейщица. Она хочет, чтобы ты её нарисовал.

— Я?! — возмутился я.

— Ты, ты... — и выпил вторую.

— Веня, ты же знаешь, я не рисую портретов... Я специализи...

— Да-да-да! Ремонтуар, ангренаж, пружинки, маятники. Знаю, знаю! — перебил Льдов, — Можешь ты для меня её написать?

— Не могу, нет.

— Почему?

— Очень просто — у меня не получится!

— Пф! Получится — не получится! Слушай, я ей сказал, что на сегодняшний день ты лучший сюрреалист в Питере, понял? Показал несколько работ из тех, что ты подарил мне. В целом — ей понравилось. Понимаешь, у неё денег, как грязи. Притом она ни хрена не понимает. Хе-хе, я ей расписал, что через десять-пятнадцать лет твои этюды будут торговать на аукционах... Н-ну, это ладно, решай!

— Что решать?

— Чёрт, Шиза, живее — тебе деньги нужны?!

— Н-нужны конечно. Только не даст она ничего за мою мазню.

— Ну ты вообще. Того. — Льдов постучал по виску — Рыбка, что называется, в руки плывёт, а он... Попробовать-то стоит.

Я бы её и сам нарисовал, но мы с ней слишком давно знакомы. Знает, зараза, что я бездарь. А про тебя я ей такого наговорил, — сам Дали помер бы с зависти!

— Что ты ей наговорил?

— Запоминай! Ты у нас живая легенда. Замкнулся в этой комнате и пишешь, пишешь сутками. Существуешь на гроши, картин не продаёшь не потому, что не покупают, а потому что любишь их как детей. И всё в таком роде. Понял? Ну, подыграешь тоже, нагонишь дыму.

— Пустить пыль в глаза — это одно, а портрет сработать — другое. По-твоему выходит, что она законченная идиотка. Я так думаю: пошлёт она нас обоих...

— Шизов, тебе сколько лет?

— Тридцать четыре.

— А рассуждаешь, как придурок. Тебе помощь предлагают, а ты нос воротишь. Да в тридцать четыре художнику нужно уметь продавать даже свою посредственность! Естественно, сначала нужно будет её подготовить, привить, так сказать, ей эстетический вкус... А уж потом... Пойдём, покурим.

Мы вышли на балкон. Был скучный холодный день, с преобладанием оттенков чёрного и жёлтого. Шёл дождь. На балконе этажом ниже толстая баба, обняв тазик, развешивала белое бельё, где-то под штриховкой из веток кричали дети.

— Что ты молчишь, Шиза? Тут и думать нечего. В субботу я её приведу, понял? А ты пока подготовься... — и он протянул мне руку.

— Ну ладно. — вздохнул я, пожимая его ладонь. — Рассказывай, что ещё ты нагородил обо мне. Если она начнёт спрашивать, я должен быть в курсе.

Надо сказать, воображение у него было отменное. Минуты через три, я понял, что Льдов налгал обо мне столько, сколько никто другой не налгал бы даже наевшись галлюциногенных грибов. Во-первых, я помолодел на целых шесть лет; во-вторых к своим двадцати восьми я успел нажить двух дочерей во Франции, докторскую степень по математике, непреодолимую тягу к сладкому и целый ряд психопатологий; в-третьих я сделался дальтоником на один глаз, что придавало моим работам «почти что Леонардовский магнетизм». Смешивая краски на палитре я пробовал каждый полученный оттенок на вкус. В кладовке я хранил серию полотен написанных кровью, секрециями, испражнениями, и даже гноем бывшей возлюбленной. Однажды осенью в период обострения я продавал на Невском выводок породистых червей из собственного кишечника...

Последнее меня особо задело:

— И под всем этим ты поставил мою фамилию?!

— Бля, да пойми ты — того требует дело!

— Находятся же дуры, — не унимался я, — которые верят такому бреду!

— Слушай, если не хочешь я отыщу другого мастера с фамилией Шизов.

— Ч-чёрт! — прорычал я в последний раз, и добавил, погодя — Ладно, плевать! Приводи.

У меня было несколько дней, чтобы всё обдумать. Если эта бестолочь, — рассуждал я, лёжа на диване — поверила ахинее Льдова, значит первейшим признаком незаурядного человека она считает странности в его поведении. Что ж, безумствовать так безумствовать! Эпатажем в разное время промышляли: Кандинский, Уорхолл, Матисс. Это не омрачило их гения.

Для начала я приволок с улицы двух котов и склеил их боками. Коты не могли сделать и шагу, чтобы не упасть. В комнате стоял душераздирающий визг. Я назвал это «Двутавром». Не знаю, почему. К полу я приладил старую дверь и начал сваливать под неё мусор. Уже в пятницу дверь не закрывалась. В комнате завоняло. Постель я перенёс на балкон. На шторе, у входа написал — «Звёздная спальня». По дому решил ходить в одних носках и перчатках. На шее затянул петлю, конец верёвки распушил — будто бы сама оборвалась. Учил языки малых народов. Курил свои волосы. Тыкал красную кнопку, якобы парившую в воздухе. В общем — чудил.

В субботу, без пяти шесть ко мне постучали. У меня как раз звучала «Венгерская рапсодия № 2», Листа. Голый, в носках и перчатках, с петлёй на шее, я стоял посреди комнаты, воспроизводя на бумаге идеограммы из юкагирской письменности. В дверь постучали ещё раз. «Гений занят, — подумал я, — гений творит!» И продолжал рисовать. Когда постучали в третий раз, я заорал, не сходя с места:

— Кто сей?!

Ответа, что естественно, я не услышал за венгерскими переливами и воем «Двутавра». Пришлось открывать.

— Добрый вечер, Сергей Дмитрич! — поклонился Льдов (Из-за его плеча выглядывали два любопытных глаза), — Разрешите мы войдём?

— Харон, кого ты привёл ко мне?! — воскликнул я, ломая руки. Льдов вдруг выпучил глаза, заиграл желваками, и я прочёл по его губам, страдательное: «Переигрываешь, кретин!»

— Секунду, я должен набросить халат! — и я скрылся за дверью. Мне вдруг стало ужасно стыдно. Я запрыгал по комнате натягивая штаны, снял удавку, сорвал штору с надписью и укрыл ею приколоченную к полу дверь, затащил матрац в дом, а «Двутавра» выставил на балкон. Когда они вошли, жильё моё скорее напоминало пьяный вертеп, пристанище для бездомных, нежели мастерскую эксцентрика.

Теперь я мог и даже обязан был обратить всё своё внимание на заказчицу. Впрочем, внимания она заслуживала. Ценительница искусства, она по-видимому и себя считала некоторой его частью. Это была тоненькая, причудливо остриженная женщина с огромными бледно-голубыми глазами и крохотной татуировкой на правой скуле. Губы она красила морковным оттенком, веки — оранжево-золотым. На ней было четырёхцветное пальто с вкраплениями из бисера и поделочных бриллиантов, на месте пуговиц болтались морские ракушки, у воротника над грудью красовалась прямоугольная печать, которую я так часто видел на тарелках, обедая в разных столовых. «Общепит». Что всё это значило, мне ещё только предстояло выяснить.

— Салюд, камарадас! Патрия о Муэрте! — и она обошла меня кругом.

— Си... — растерялся я и взглянул на Льдова, тот подмигивал одновременно правым и левым глазом.

— Сергей Дмитрич, я хочу познакомить вас с Исабель. У Исабель галерея в Гданьске, она очень интересуется вашим видением жизни.

Надо было состроить что-нибудь ловкое и я пробормотал, приглушив музыку:

— Заказчики, галерейщицы... Водишь тут всяких... Я начинаю завидовать импотентам.

Дополнение об импотентах вырвалось у меня случайно. Я искал нечто оригинальное, неожиданное, что-то такое, что сказал бы например Караваджо, окажись он на моём месте, а вышло про импотентов. Правда Исабель моя тирада понравилась. Она рассмеялась и тронув меня за руку, промяукала:

— Устэд мэ густа!

— Но пасаран! — ответил я мрачно.

— Сергей Дмитрич, — снова влез Льдов, — я уже показывал Исабель некоторые ваши холсты... Может быть, если не затруднит, вы и теперь утолите наш голод чем-нибудь свеженьким.

— И пожрали тучные коровы худых коров, и выросли семь колосьев, полных и после выросли семь тощих, и пожрали... — на меня вдруг накатило подлинное вдохновение. Я чувствовал, что говорю именно то, чего они жаждут, говорю с нужной интонацией и в нужный момент. Они стояли, вытаращив глаза. Я сидел на постели, смотрел в одну точку и цитировал Библию. Пересказав сны фараона и их толкования я счёл нужным связать миф с реальностью:

— ...так и вы просите меня открыть глубины вашего подсознания, и помочь разобраться в них.

Льдов покосился на Исабель, та сказала:

— Не знаю, говорил ли вам Льдов, — мне нужно, чтобы вы написали мой портрет. Это ведь в ваших силах?

— Сергей Дмитрич, ну ради меня! — встрепенулся Льдов.

Я посмотрел на Исабель, покачал головой и произнёс пафосно:

— Нет, я не вижу вашего механизма!

Выражение её лица вдруг стало беспомощным. Она коротко взглянула на Льдова, тот казался разочарованным. Теперь нужно было подсказать ей выход, что я и сделал:

— К тому же я сюрреалист, а не портретчик.

— Тогда пишите в своей манере, я же не против. — взмолилась она, — Сколько бы это стоило?

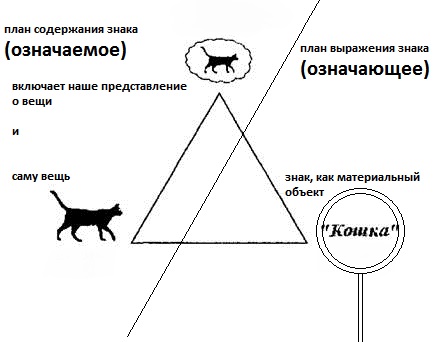

— Поймите же, портрета как такового не будет! На холсте будете не вы, а моё представление о вас. Образ, ассоциация!

— Согласна.

Исабель выдохнула, а я пожал плечами. Льдов не сдержал улыбки. Молчали. Каждый почувствовал — о чём бы мы не заговорили теперь, всё будет казаться глупым и бессодержательным. В новой обстановке смысл имело только одно — обсудить размер гонорара, сроки и условия работы...

И тут я подумал: «Рабская, стадная жизнь! Почему, почему ты расписана по пунктам, как деловой договор, и почему я никогда не могу нарушить твоего расписания?! В какие бы моря безрассудства не уносило мой плот из желаний, у него всегда будет якорь; рамочный документ в соответствии с которым я обязан подавлять в себе бунтаря и романтика; решение купленного суда, подписанное не мной самим, но моей покорностью и предсказуемостью!»

В напросившейся тишине слышны были поскрёбывания «Двутавра» и мне вдруг пришло на ум, что и я теперь такое же двуединое, противоречивое, искусственно-созданное существо, такой же «Двутавр». Я, как враждующие я — гений и я — посредственность.

— Исабель, когда вы... — начал я, и умолк — Когда вы сможе...

Я не хотел с ними разговаривать. Я жаждал бедности и творческого уединения, и в то же время я желал денег, внимания и уважения и второго я хотел больше, потому что спустя минуту вопрос мой всё-таки прозвучал:

— Когда вы сможете позировать?

Это выглядело так, как если бы побеждённый я — гений, умирая, проклял я — посредственность, процедив: «Ты и вправду ничтожество! Говорю тебе: «Всякий раз, создавая что-нибудь новое, ты будешь помнить о деньгах, о женщинах, о сне и пище. Дар творения, эта божья искра, тлеющая у тебя в груди... уже один факт её присутствия доказывает то, что человек есть образ Создателя, образ и подобие его! так вот — эта божья искра никогда не затеплит в тебе костра, который бы отдавал вовне столько жара и света, сколько нужно, чтобы не замечать тьмы и холода бытия — инстинктов и предрассудков!»»

Чёрт, он даже изъяснялся как гений! И вот я чувствовал, как он погибает внутри меня, уничтоженный я — бездарностью. Может ли художник пережить что-нибудь хужее?

— Я буду здесь ещё две недели. В понедельник — не смогу, значит... значит... — тянула Исабель, — Ничего, если я приду в среду, в три?

— Приходите... — я был совершенно расстроен.

Мы обсудили цену и скоро они ушли, а я впустил котов в комнату, расстриг их и вынес во двор. Первый сейчас же ринулся к мусорному контейнеру — по-видимому пытка неволею никак не отразилась на его психике, второй зашипел и расцарапал мне руку, — понятно, что для него эти несколько дней не прошли бесследно. Я вернулся, повалился на свой старый диван и замер.

Всё к чему бы я не обращался умом, казалось, не имело ценности и значения. Я хотел уснуть и не мог; я хотел вдохновиться, полистав учебник «Техническая механика» и не мог вдохновиться; я чувствовал потребность разобраться в самом себе и не знал в чём именно мне разбираться. В половине одиннадцатого, измучившийся, я сидел на постели, курил, разглядывал стены. Внешне моя обстановка немногим отличалась от «Спальни в Арле», — те же стулья, то же окно, те же картины на стенах, — и если бы всё это решил написать Ван Гог, то у него бы, вероятно, вышел очередной шедевр. Но здесь жил я, и рискни я изобразить свою комнату, в целом мире не нашлось бы человека, который бы назвал получившееся шедевром. Это казалось мне совершенно ясным, это вызывало во мне сильную боль и ещё более сильную ревность. Тогда я поднялся, напялил костюм в котором бывал только на экспозициях, занял у соседа немного денег, и пошёл выпить. И только там, на Мойке, очутившись внутри картины, я понял всё...

-

Гениально и атмосферно. Когда жил на англицком проспекте, страдая от спермотоксикоза, я пошёл на Невский, заказывать у художников портрет по фотографии наиболее вероятной благодетельницы. Портрет заказал, побывал в какой-то мастерской, заставленной холстами. Пришёл пьяный багетчик и впарил мне багет. Когда явился забирать заказ, я понял, что дама была не так красива, как мне казалось доселе. С портрета, кося глазом, смотрело какое-то уебище. Но на фотографию, как и на хозяйку, уебище весьма походило. Я забрал портрет и подарил. Девушке портрет более чем понравился. Ей больше никогда никто не дарил портретов. Недавно мне писала, что висит у неё на стене над кроватью. На память обо мне.

3 -

Алексей Гагач Замечательная история) У художников редко получается с фотографии, но оно и неплохо

1 -

-

-

ахренеть.. (в восхищении так)

а вас точно не несколько под этим вычурным* ником?

1 -

Lissteryka Нас двое) Я-гениальность и я-посредственность)

4 -

-

Да это же шедеврально! ..моя посредственность так и просила передать, атвичяю..

1 -

-

-